Hallo Forumsfreunde,

erstmal für alle ein schönes und vorallem gesundes Neues Jahr.

Trechsipora fastidiosa ist eine seltene, kalkholde Art, die durch ihr oft seltsames Wachstum (Debris, Ästchen und Blätter überwachsend, ähnlich der Sebacina incrustans) und einen unangenehmen Geruch gekennzeichnet. Das Hymenophor ist weiß bis beige und glatt bis feinwarzig.

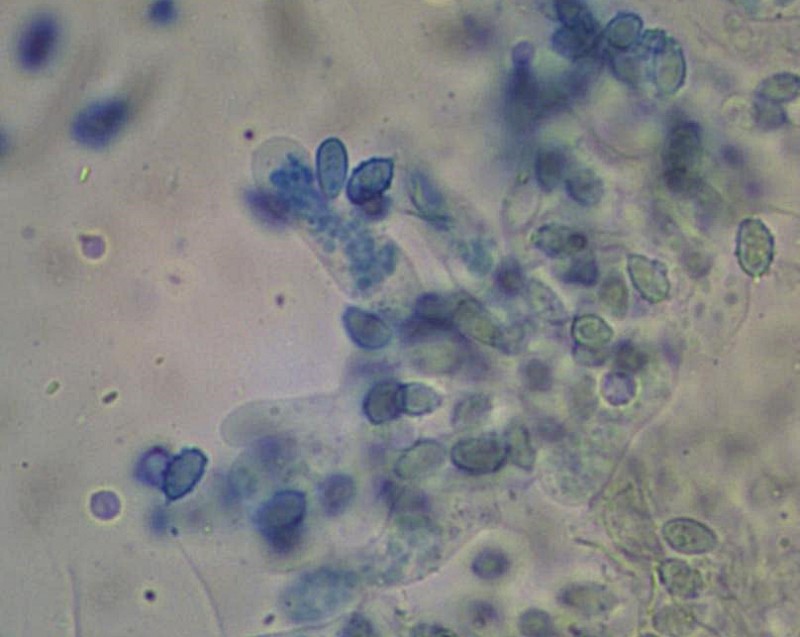

Mikroskopisch sind die relativ großen Sporen ( 5,5-6,5 (7,5) x 4-5 µm) und Basidien bis 35 µm Länge für diese Gattung auffällig. Die Hyphen sind inkrustiert und bis 6 µm breit.

Die ähnliche Lindtneria leucobryophila (= L. flava, = L. panphiliensis, hier Teile ich die Auffassung von Gerard Trichies!) ist farbenfreudiger bis hin zu leuchtend orange. Die Oberfläche ist körnig bis unregelmäßig zähnig. Der Hauptunterschied zu T. fastidiosa sind die bis 45 µm langen mit cyanophilen (in Baumwollblau) Inhalt gefüllten Basidien und die bis 9,5 µm langen Sporen mit einen oft ausgezogenen Apikulus und cyanophilen Sporenwänden. Die Hyphen sind bis 10 µm breit.

In Breitenbach/Kränzlin Band 2/ Nr. 113 ist höchstwahrscheinlich Lindtneria leucobryophila abgebildet.

hans: Hattest du den Fund von Trechispora fastidiosa auf deiner Homepage mal zu mir zur Begutachtung geschickt?

Beste Grüße

Frank

Lindtneria leucobryophila

![]()