Hallo Pilzfreunde.

Ich finde seit Jahren in meinem Garten im Spätherbst (bei mildem Wetter bis Dez/Jan)

diese kleinen Pilze (Bild 1,2 und 4).

Ich bin ziemlich sicher, dass es sich um Galerina handelt, aber eine Artbestimmung

ist mir nicht gelungen.

Hier sind meine Befunde:

Vorkommen: im tiefen Moos, einzeln wachsend.

Größe: Hut bis 2 cm, zum Winter hin unter 1 cm, Stiel 4 x 0.2-0.3 cm.

Hut: jg. halbkugelig, spä. flach konvex; dünnfleischig (nicht häutig); stark hygrophan;

feu. fast bis zur Mitte gestreift; beim Trocknen bildet sich von der Mitte aus

eine grau-creme farbene Schicht (Bild 4), die am Ende den ganzen Hut überzieht, sodass

keine Streifung mehr zu sehen ist. Die Farbe ist jg. dkl. rotbraun, spä. ocker-gelb

mit orange-Ton, Mitte dunkler. Huthaut nicht zäh, nicht klebrig, nicht gelatisiert.

Manchmal mit kleinen Velumfetzen am Rand.

Lamellen: erst ocker, spä. rotbraun; breit angewachsen, eher weit (L ~20, I=3-5);

Schneiden silbrig (Bild 3)

Stiel: gleichdick ohne Basisknolle; rotbraun, Spitze weiß bemehlt, manchmal mit feinen

Velumresten, manchmal sehr fein silbrig überfasert (Bild 5 und 6).

Ein Stiel war mit einem sehr dünnen Holzstückchen verwachsen (Bild 7).

Geruch & Geschmack: ohne

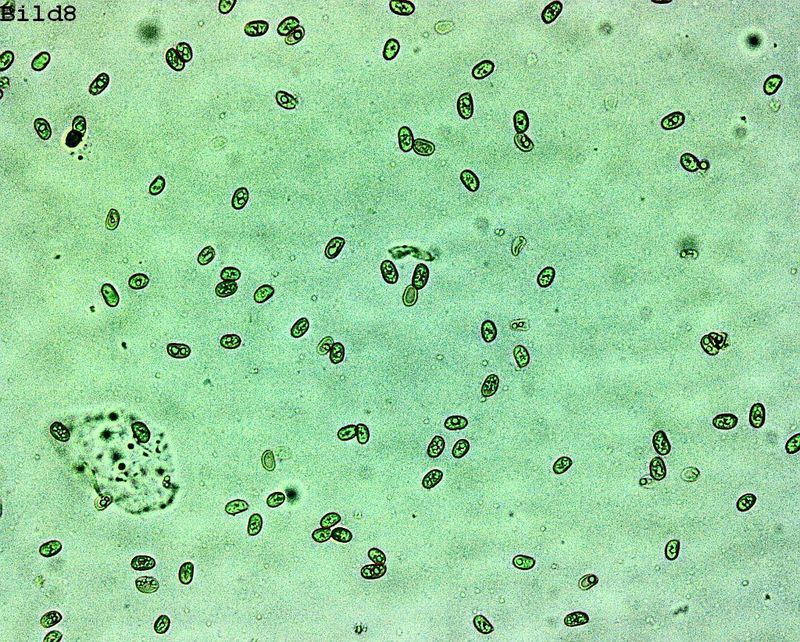

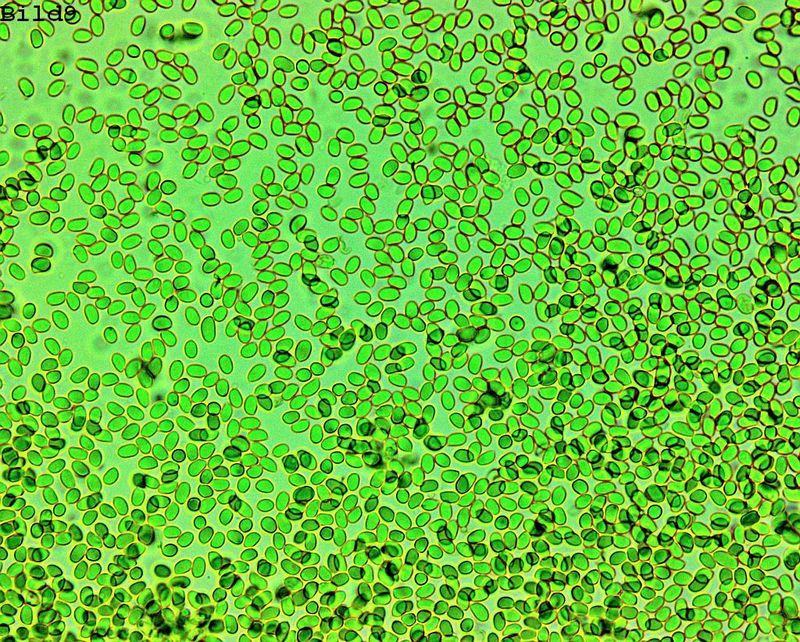

Sporen: Staub hell rotbraun mit orange-Ton; 7-8 x 5-6 µ; im Mikroskop grünlich erscheinend (Bild 8),

ellipsoid, glatt (auch unter Immersion), nicht kalyptrat (Bild 9 mit KOH behandelt),

stark färbend in Baumwollblau.

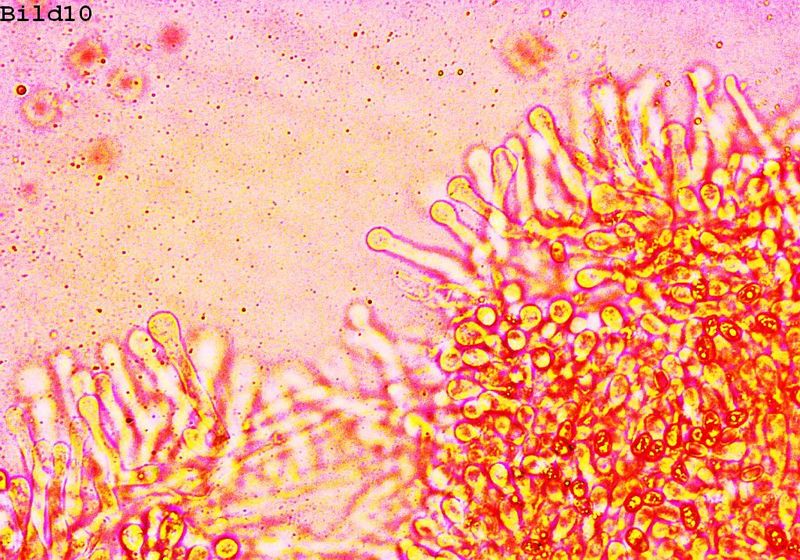

Mikro: Cheilozystiden (Bild 10) häufig, kopfig, ~40µ lang, Köpfchen 8µ breit; Pleuros: keine

gefunden; winzige Schnallen; Basidien 2-sporig (ich glaube bei früheren Funden

auch 4-sporige gesehen zu haben).

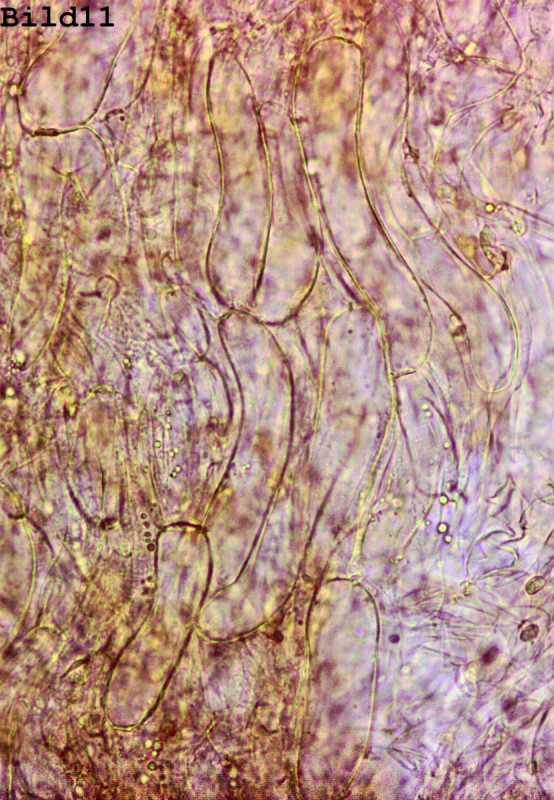

HDS: hyphig, verschlungene "Würste" (Bild 11), ~10µ breit; Endzellen oft inkrustiert.

Die beim Abtrocknen entstehende Schicht besteht aus kugeligen Zellen mit 5µ Durchmesser.

Bei meinen Bestimmungsversuchen kamen 3 Arten in die engere Wahl:

G. cinctula: passt alles, aber die Sporen nach Lit. wesentlich größer

G. camerina: soll aber an Nadelholz wachsen (in meinem Garten weit & breit kein Nadelbaum),

soll in Norddeutschland fehlen.

G. sideroides: Huthaut gelatinös, 4-sporig, andere HDS-Hyphen.

Nun hoffe ich auf Erleuchtung durch die Forum-Teilnehmer.

Helmut