Servus beinand,

anlässlich des Geburtstags meiner Frau Sonja haben wir zu

dritt (Sonja, Hündin Tapsie und ich) einen mystisch-geschichtlichen Ausflug

nach Leutstetten gemacht, auf den wir euch alle mitnehmen wollen. Vorweg sei

gesagt, dass ich nicht esoterisch angehaucht bin, also nicht an Geister, Hexen,

Göttinen und Ähnliches glaube, aber viele Mythen haben einen wahren Kern… Ich möchte euch auf unseren Ausflug in die Welt der Magie und der Mythen mitnehmen. Der Ausflug ist etwas textlastig, da ich einige Eindrücke beschreiben möchte.

Jedenfalls haben wir das besucht, was in der Esoterik als „Kraftorte“

bezeichnet wird. Für mich ist eigentlich jeder ursprüngliche Wald ein Kraftort.

Wer kann sich der Faszination entziehen, den ein echter Urwald ohne

menschlichen Einfluss auslöst? Doch hier geht es um ganz spezielle Kraftorte.

Leutstetten ist doppelt berühmt – einerseits wegen der

seltenen Pilzarten, die dort zu finden sind (und einem wunderschönen

Naturwaldreservat) – andererseits wegen der Heiligen Orte des Würmtals bzw. dem

als Mühltal bezeichneten Abschnitts. Der Sage nach soll sogar Karl der Große

dort geboren worden sein – in der Karlsburg, von der nur noch allerletzte Reste

vorhanden sind.

Doch sehr lange vor Karl dem Großen war das Mühltal ein Ort

der Kelten (bevor dann die Römer kamen und ebenfalls dort siedelten). Ein

Zeugnis dessen ist ein Hügelgrabfeld, welches – nicht mehr sehr idyllisch –

direkt an der S-Bahn-Linie zu finden ist. Die Hügelgräber sind auffallend groß

und jedes einzelne wurde aufgegraben und entleert. Die Grabbeigaben lassen

vermuten, dass es sich um höhergestellte Persönlichkeiten handelte, die dort begraben

wurden.

So sehen diese Hügelgräber aus - im Wald, völlig vergessen und allesamt aufgegraben, also leer.

Da ich nicht pietätlos sein möchte, bin ich nur deshalb in das Grab gesteigen, weil ich ja weiß, dass es leer ist. Ich darf übrigens vorstellen: Tapsie (die Dame in weiß - der Kamerataschenträger bin ich)

Ein Grab enthielt aber eine Besonderheit – ein Frauenskelett

mit einem symbolischen Rad als Schmuckstück. Das Rad ist das Symbol der Wilbet,

auch Vilbeth, Willbet, Firbet genannt. Auch dieses Grab ist natürlich leer. Es ist besonders groß und man sieht es schon von weitem:

Ich habe auch mal gelesen, dass das

englische Wort „wheel“ von dem Namen dieser Göttin / Seherin / magischen Frau

stammen soll. Das Skelett wurde von Julius Naue (1832-1907) ausgegraben – er hat

offenbar das gesamte Gräberfeld geplündert – äh, nein – archaeologisch bearbeitet.

Im zweiten Weltkrieg wurde das Skelett und die Grabbeigaben nach Berlin

verfrachtet und sind seitdem verschollen.

Aufgrund des Radschmucks entstand die Interpretation, dass

dieses Hügelgrab das Grab der Firpet / Wilbet sei und wird daher hier als das

Grab der Seherin bezeichnet. Dementsprechend wird dem Grab, obwohl es geöffnet

wurde, eine besondere Kraft zugeschrieben. Es finden auch kultische Zeremonien

statt, es werden kleine Opfergaben gebracht (man siehe den Schnuller und das Bärli auf dem Bild) und gerne werden Wunschbänder

aufgehängt.

Und da zeigt sich, dass nicht alle Esoteriker wirklich an

den Wurzeln ihres Tuns interessiert sind, sondern dass viele entweder dumme Trittbrettfahrer

sind oder wirklich so tumb sind… denn die Wünsche sollen sich dann erfüllen,

wenn das Band, welches aufgehängt wurde, verwittert ist und zu Boden fällt. Bei

natürlichen Stoffen passiert das. Die meisten Bänder sind aber aus Plastik.

Sehr beliebt sind Geschenkbänder. Dass die nicht verrotten, hat sich wohl nicht

herumgesprochen – und auch Mikroplastik in der Umwelt ist für diese Esoteriker

wohl kein Thema.

Die Energie, die von dem Grab der Seherin ausgeht, habe ich

ehrlich gesagt nicht gespürt. Im Gegenteil, die Bahnstrecke und ein auf der

anderen Seite verlaufender Radlweg nehme Viel von der Mystik weg. Vielleicht

sollte man mal zu Mitternacht bei Vollmond das Grab besuchen und dort die

Energie in sich aufnehmen?!

Diese Runen wurden in eine Buche direkt neben dem Grab

geritzt:

Die Runen bedeuten buchstabengetreu „Windmein“. Das Pentagramm, das

vor den Runen im Baum geritzt zu finden ist, hat meines Wissens aber keinen

germanischen Ursprung:

Zudem ist die Seherin, um die es geht, Keltin gewesen

und keine Germanin. Warum man dann Runen schnitzt, erschließt sich mir nicht

ganz, aber vielleicht denke ich mit zu viel Logik.

Hier noch ein kleiner Altar, der vielleicht zu kultischen Zwecken genutzt wird oder doch nur reiner Kitsch ist?

Tapsie fand das Hügelgrab eher langweilig und konnte nicht verstehen, warum wir hier so lange geblieben sind...

Direkt am Grab, also auf dem Seitenhang des Grabhügels, fand

ich nämlich Lenzites betulinus, den Birkenblättling (natürlich nicht an Birke,

sondern an Buche) - und das Fotografieren dauert halt ein Bisserl, da braucht Tapsie Geduld.

Zudem – ob es Zufall ist – wachsen hier viele Hexenröhrlinge

– Suillellus luridus wuchs fast überall, selbst direkt im Wegschotter des

Radlwegs / Forstwegs, der durch das Gräberfeld angelegt wurde:

Die

Sommersteinpilze waren leider alle schon durch – nur noch Reste früherer

Pracht, daher aus Pietätsgründen kein Foto.

Doch weiter auf unserem Ausflug… zur drei-Bethen-Quelle

(oder auch drei-Beten-Quelle geschrieben). Die Sage um die drei Beten prägt in

der Tat das Mühltal. Mitten in der „radikalchristlichen“ Zeit, um 1643, als

noch Scheiterhaufen brannten und der 30-jährige Krieg noch tobte, wurde in der

Einbettl-Kapelle (Einbettl kommt von Einbet / Einbeth / Ainbeth / Ainpet, ein

Name der drei Beten) ein Gemälde der drei Beten zur Anbetung platziert. Das

Kuriose: die drei Beten werden mit ihren heidnisch-keltischen Namen genannt:

Ainpet, Gberpet und Firpet (Einbeth, Warbeth, Wilbeth) und angegebet. Das „S“

vor dem Namen, welches „Sankt“ bdeuetet, macht aus den dreien einfach und

schnell drei christliche Heilige. Das zeigt aber, wie lange sich die keltisch-religiöse

Vergangenheit trotz des Christentums, das teils sehr radikal gegen heidnische

Bräuche vorging, gehalten hat. Die Anbetung dreier Frauen passte allerdings

nicht in das männliche christliche Weltbild, in dem Frauen als vom Teufel

verführbar und verderbt galten (man denke an die Interpretation des Wortes

femina zu fe mina / fe minus, weniger Glaube im Hexenhammer).

Doch zurück ins Mühltal… Auf einer Linie zwischen der

Einbettl-Kapelle und dem Grab der Seherin finden sich die 3-Bethen-Quelle. Hier

tritt kurz oberhalb der Würm ein kleines Rinnsal aus dem Kalkstein einer

Endmoräne der Würmkaltzeit.

Ich kenne diese Quelle schon sehr lange, denn wenn

man hier spazieren geht, fallen wieder die Gebets- und Wunschbänder auf. Es

ging früher das Gerücht um, dass hier nachts zu Vollmond Hexen nackt an der

Quelle tanzen. Ein anderes Gerücht besagt, dass die Quelle heilende Eigenschaften

besitzt, vor allem gegen Augenleide.

Früher hatten viele Starnberger eine kleine Radtour zu

Quelle gemacht und sich Wasser in Kanister abgefüllt, um es als Heilwasser zu

trinken. Zum leichtern Abfüllen wird das Rinnsaal dann durch ein Rohr geleitet:

Es gab sogar für Autofahrer einen Karrenwagen mit Kanistern, damit man

mit diesem zur Quelle gehen kann, sich das Wasser nimmt und am Auto umfüllt.

Mittlerweile finden sich Warnschilder des Gesundheitsamts, dass das Wasser kein

Trinkwasser sei und zu viele Colibakterien zu finden seien…

Früher galt es als Trinkwasser und wurde auch auf den

Mineralgehalt untersucht. Es enthält unter anderem etwas Schwefel und schmeckt

süßlich. Ich hatte es früher auch ab und zu direkt von der Quelle getrunken, da

es erfrischend kühl an heißen Sommertagen wirkt.

Auch an der drei-Bethen-Quelle trifft der christliche Glaube

auf Naturmystik und Heidentum – es wurde u.a. eine Marienstatue aufgestellt:

Schön, wenn Religionen friedlich koexistieren können und man sich nicht mehr

gegenseitig die Schädel einschlägt, weil jeder meint, der andere Gott sei der

falsche Gott und wer an falsche Götter glaube, müsse sterben.

Und wieder die üblichen Bänder, von Plastik an einer Stange (und einer Werbebroschüre einer schweizer Esoterikerin - sah jedenfalls so aus, habe es nicht durchgelesen)...

... bis hin zu echten Stoffbändern und zu tibetanischen Tüchern...

Nun, auch hier an der Quelle stellte sich kein Gefühl der

Mystik ein, denn sie liegt auf einem der Hauptradlwege zwischen München und

Starnberg. Viele Radler radln verbissen, weil da eben ein Weg ist und schauen

weder nach links oder rechts. Und wenn man zu zweit nebst Hund extra Platz

macht, schaffen es die meisten nichtmal, ein Danke rauszubringen oder gar nur

zu nicken oder zu lächeln. Nein, für Höflichkeiten, Begrüßungsformeln oder

einfach nur Nettigkeit ist da kein Platz. Radln in der Natur ist ja kein Spaß,

das ist eine Aufgabe – der Tacho misst, das Fitnessarmband nimmt auf – und man

muss ja sei Pensum schaffen. Traurig irgendwie. Dabei wäre gerade diese Quelle

eine Möglichkeit, mal komplett zu entschleunigen. Vielleicht liegt es auch an

der Gegend – bei mir in Mammendorf grüßt man sich noch im Wald, wenn man sich

begegnet. Und als ehemaliger Tutzinger weiß ich, wie sich ein Dorf verändern

kann, wenn nur eine sich als reiche Oberschicht fühlende Klientel zuzieht und

die einheimischen wegziehen. Und diese Oberschicht muss nicht grüßen (aber auch

da gibt es natürlich Ausnahmen, man sollte nie zu sehr pauschalisieren). Es

fällt nur sehr auf. Vielleicht liegt es auch am Münchner Einfluss – anonyme

Großstadt…

Wie auch immer, wir haben die Quelle verlassen – wobei es

eigentlich drei Quellen sind. An der ersten stehen normale Bäume, an der

zweiten ein Baum mit Zwiesel (zwei Stämme, in bodennähe verzweigend) und an der

dritten Quelle ist eine Esche mit drei Stämmen zu finden. Die Bäume sind aber

noch recht jung, die Zahlenmystik kann daher noch nicht alt sein. Oder

vielleicht doch kein Zufall?

Die eigentlich letzte Station war nun die Einbettl-Kapelle

in Petersbrunn (hier mit Sonja, dem Geburtstagskind, und Tapsie):

Der Name sagt es schon, auch hier ist eine Quelle. Und hier

wurde das oben erwähnte Gemälde der drei Beten aufgehängt. Esoteriker sagen, es

sei wieder ein Kraftort und die Kraft sei zwischen den beiden Buchsbäumen am

Eingang zur Kapelle am größten:

Die Einbettl-Kapelle liegt wie gesagt auf einer

Linie mit der drei-Bethen-Quelle und dem Grab der Seherin.

Neben der Kapelle steht ein Mahnmal, denn hier ging der

Todesmarsch von Dachau entlang.

Die fehlenden Leerzeichen zwingen den Betrachter, aufmerksam zu lesen und so den Text auch in sich aufzunehmen. Der Rost vermittelt die Trostlosigkeit dieses Todesmarschs. Ein, wie ich finde, gelungenes Mahnmal. Schade, dass die Raser, auf die ich gleich eingehen werde, selbst hier nicht vom Pedal gehen - oder gar mal anhalten, um sich weiterzubilden oder der Toten zu gedenken, die auch hier ihr Leben ließen.

Am Kriegsende wurden 7000 Gefangene aus Dachau

und den umgebenden Todeslagern wie z.B. Kaufering zu Fuß in Richtung Alpen

getrieben. Die Gefangenen durften weder Nahrung aufnehmen noch trinken. Der

Marsch diente als langsame, grausame Hinrichtung. Der Todeszug ging durch das

Mühltal hindurch. Allein der Gedanke daran lässt einen erschauern. Und da ich

einen der Überlebenden des Todesmarsches persönlich erleben durfte (als

Zeitzeuge bei mir an der Schule), habe ich zudem einen kleinen persönlichen

Bezug zu diesem Beispiel menschlicher Unmenschlichkeit.

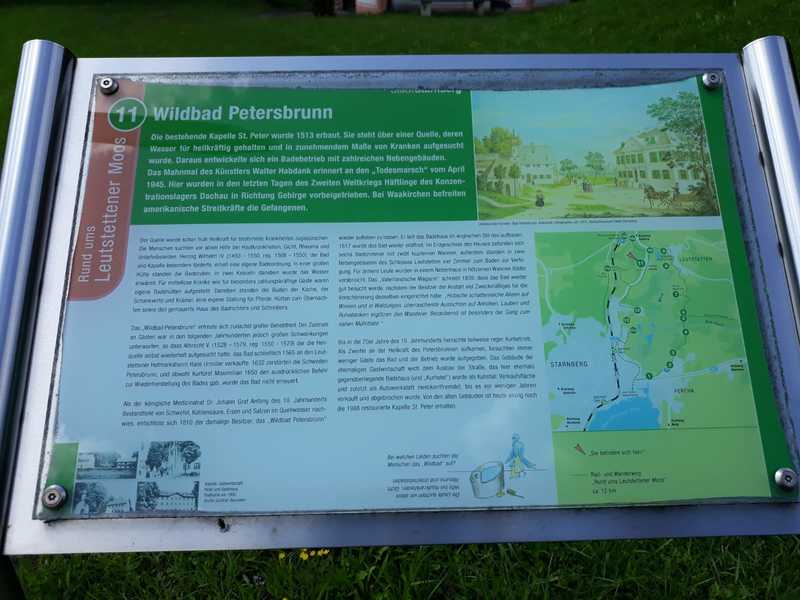

Zurück zu Kapelle… sie steht auf einer Quelle (jetzt hört

man nur noch Wasser unter einem Gullideckel rauschen), die ebenfalls durch den

Mineralgehalt und den enthaltenen Schwefel als Heilquelle galt. Es wurde hier

sogar ein eigenes Heilbad erbaut, welches mittlerweile komplett der Straße, die

durch das Mühltal geht, weichen musste:

Statt Ort der Ruhe, Entspannung und des

Heilbades rasen Autos und Motorräder vorbei. Es ist zwar Tempo 40

ausgeschildert, aber wer hier mit dem neusten Sportwagen angeben will, muss auf

120 hochbeschleunigen. Und was wäre das ruhige Mühltal ohne hochtourigen Motorrad-Lärm?

Da tun mir die Esoteriker eigentlich sehr leid, die hier Orte der Kraft suchen.

Oder nur Orte der Ruhe, inneren Einkehr, Besinnung und Meditation. Der nächste

Porsche oder Jaguar beenden diese Hoffnung. Ich empfehle mal, die Straße selber

zu fahren und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Dann

erzeugt dieser Ort der Stille pure Aggression bei manchen Sportwagenfreunde.

Hauptsache hoher Spritverbrauch und lauter Motor – dazu enge Kurven, Wanderer,

Spaziergänger – ideal, um rücksichtsloses Verhalten zu zeigen und mit den ach

so tollen und teuren Autos zu protzen. Dass die Straße an einem wirklich tollen

Naturwaldreservat vorbei führt und dass in der Würm Flutender Hahnenfuß weiße

Blütenteppiche erzeugt, kann man so nicht erleben. Dafür möglichst viel Benzin

verbrennen, damit es nächsten Sommer wieder schön warm wird.

Unser kleiner Ausflug ist fast zu Ende. Leider ist die

Kirche St. Alto in Leutstetten, in dem das Gemälde der drei Beten jetzt hängt, verschlossen. Schade,

sonst hätte ich das noch zeigen können.

Dafür sind wir am Ende dann zu einem „meiner Tempel“ gefahren.

Einem kleinen Stückerl Wald zwischen der Straße und der Würm, der reicht an

seltenen Arten ist (z.B. Rubroboletus rhodoxanthus, Rubroboletus

rubrosanguineus, Suillellus mandax – natürlich neben S. luridus – Caloboletus radicans,

Ramaria formosa s.str. usw.). Ein bisserl was hat sich auch hier gezeigt. Und

mit diesen Pilzen beschließe ich unseren Ausflug in die Welt der Magie, der

Mythen und der Hexen(röhrlinge).

Russula olivacea, der bekannte und berühmt-berüchtigte Rotstielige Ledertäubling:

Dann Russula fageticola, ein Doppelgänger von Russula nobilis (R. mairei), der aber häufiger als Russula nobilis ist:

Stiel etwas ockerlich fleckend

(starke Guajak-Reaktion, was ihn makroskopisch direkt - abgesehen vom Habitat - von Russula silvestris unterscheidet)

Und zu guter Letzt der Rosahütige Röhrling, Rubroboletus rhodoxanthus, noch als Baby und noch gelben Poren:

Liebe Grüße und danke für’s mitgehen,

Christoph