Hallo zusammen,

kleine Lockerungen ermöglichen nun, dass man doch mal ein paar Menschen der APV für eine Exkursion treffen kann.

Wir nahmen uns ein Waldgebiet bei Niederehe vor. Hier war uns allerdings nur geringes Glück beschieden. Zwar konnten wir wie zu erwarten zahlreiche Stellen mit Maipilzen (Calocybe gambosa) finden ...

... interessant war dabei, dass man auf den Rasenflächen nur nach den dunkelgrünen Stellen bzw. Ringen schauen musste und schwupp, konnte man sammeln. Ob der Pilz einen düngenden Effekt hat? (Marasmius oreades soll das anfangs grünende Gras ja später zum Absterben bringen habe ich bei Ludwig gelesen. Wie es sich wohl hier verhält?).

... leider machte stark einsetzender Regen uns das Leben nicht gerade leichter. Bei schönerem Wetter wäre sicher das ein oder andere Foto mehr entstanden. Zu allem Überfluss hatte ich noch vergessen die Speicherkarte in meine FZ-1000 einzulegen ... ich hätte mich ja tierisch aufgeregt, wenn es was gebracht hätte ... also gings fotografisch mit dem S10 weiter (macht ja auch nicht die allerschlechtesten Bilder).

Im Wald war noch eine Inocybe zu finden.

Farben hellbräunlich, ockerlich. Hut fleischig, bis 4cm radial faserig mit dunklerer Mitte.

Lamellen gräulich, ausgebuchtet angewachsen, kräftig bewimperte und hellere Schneiden.

Stiel kräftig, im oberen Drittel bereift (mit entsprechenden Kaulozystiden - siehe unten) an der Basis knollig.

Die Pilze wuchsen gesellig (10FK) bei Buche, Hainbuche und Kiefer ... es standen noch drei weitere Bäume in direkter Nachbarschaft, alle drei abgestorben, so das nur die Rinde zur Baumbestimmung übrigblieb. Allerdings kann ich nicht sagen, um welche Art es sich da handelte ...

Mikromerkmale

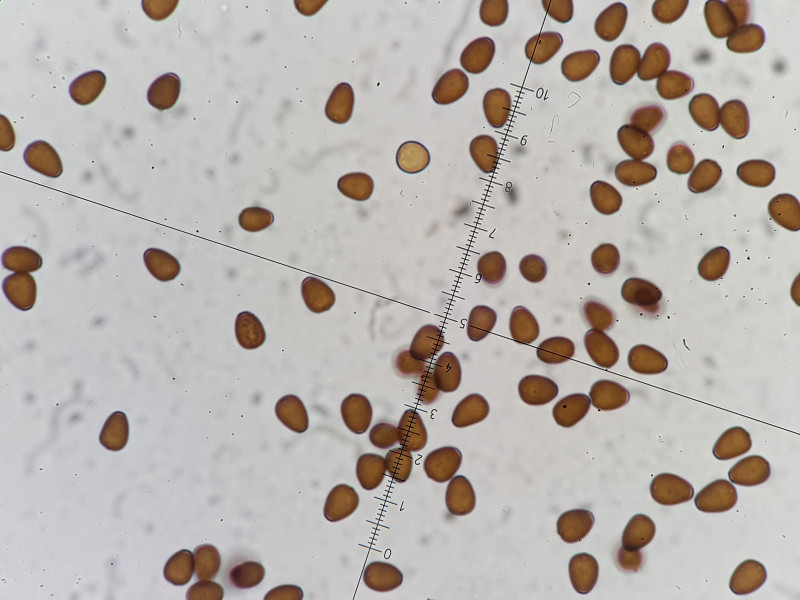

Sporen ovoid bis amygdaliform ca. 10x6µm, Sporenwand in Ammoniak weinrötlich:

Ammoniak 1000fach

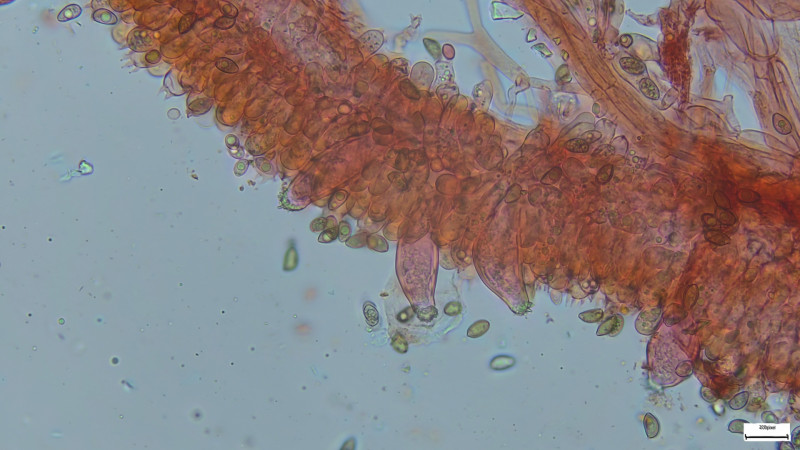

Dicht gedrängt zahlreiche stark kristallbeschopfte Cheilozystiden - Kongo-SDS 100fach (volle Auflösung gucken):

Wasser 400fach

Cheilozystiden 50-60µm schlank, mit ca. 1-1,5µm dicker Wand (teils dicker), welche sich in Ammoniak gelb verfärbt.

Ammoniak 1000-fach

Pleurozystiden länger und teils auch schlanker, langhalsig (teils 70-80µm), Kristalle spärlicher (Kongo 400-fach):

Kaulozystiden (oberes Drittel) 1000fach Wasser:

Leider konnte ich diesen nicht bestimmen, vielleicht habt ihr noch eine Idee. War am ehesten noch bei Inocybe queletii gelandet, dem voreilenden Nadelbaumrisspilz, der eben auch bei Kiefer vorkommen kann. Da passte vieles, aber gestolpert bin ich dann doch wieder über die "geringe Kristallbeschopfung", welche hier definitiv anders aussieht. Ein schwieriges Unterfangen, zumal es auch derzeit keinen gescheiten deutschsprachigen Schlüssel gibt. Da ist ja wohl gerade einiges in Arbeit ... die Tage erscheinen wohl auch Veröffentlichungen in denen zahlreiche neue Arten beschrieben werden. Und ich habe gelernt, das auch bezüglich der Gattungen einiges im Umbruch ist ... naja, mal abwarten.

Ansonsten gab das Waldgebiet nicht viel mehr her. Also nochmals aufgemacht zum Weinberg bei Kerpen, einem ausgewiesenen Kalkgebiet:

Im Netz findet man dazu: "Der Weinberg besteht aus Kalk- und Dolomitsteinschichten der Mitteldevon-Zeit. Sie sind aus kalkigen Meeresablagerungen im Bereich eines Riffgürtels entstanden. Die Gesteine dieser Schichtenfolge bestehen aus dickbankingen Riffkalksteinen, die reich an Fossilien sind." Weinberg

Hier gabs auch einige Kalkzeiger, Unmengen an Weinbergschnecken ...

... wir wollen nicht weiter stören ....

Größere Bingelkrautvorkommen (mit Rost, diesen untersucht gerade ein Mykollege, vielleicht später dazu mehr) und vieles weitere ...

Zuerst stolperten wir über zahlreiche Fruchtkörper von Helvella acetabulum:

Dann noch über einen wirklich "little" brown Mushroom, der uns Rätsel aufgab. Stielspitze bereift, Hut bräunlich aber eher flach ... kann das ein Risspilz sein, oder eine Hebeloma ???

Daheim zeigten sich die Hüte stark hygrophan und die Stiele brüchig, da gabs schon den ersten Verdacht:

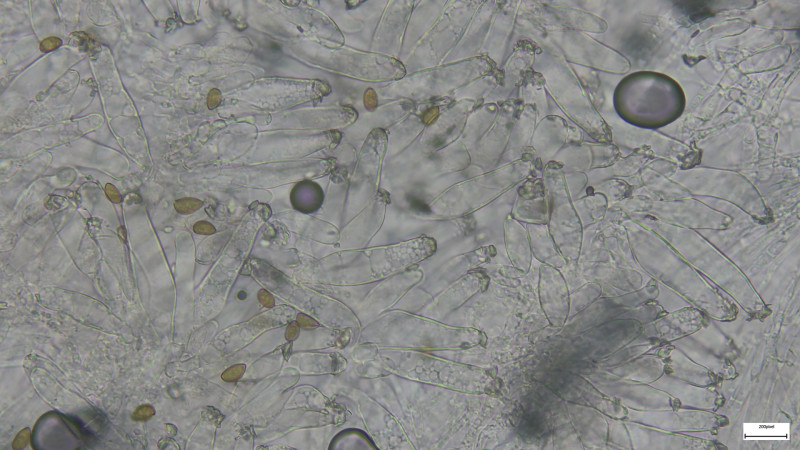

Unterm Mikroskop wurde es schnell klar - eine Psathyrella. Insbesondere durch die auffälligen (sub-)triangulären Sporen mit deutlichem Keimporus (8x5,5µm) und kräftigem Apikulus würde ich hier Richtung Psathyrella panaeoloides tendieren (interessant fand ich die zart rauhe Oberfläche der Sporen bei 1000-fach, die man kaum aufgenommen/dargestellt bekommt, und die nicht erwähnt ist für die Art) ...

HDS zellig:

Ansonsten lageniforme Kaulo- und Hymenialzystiden (Wasser 400fach):

Zwischendurch gabs auch ein paar pflanzliche Hingucker, die unsere Aufmerksamkeit erregten:

Dieses Rätsel stellte sich später als Turmkraut heraus (Turritis glabra):

Orchideen gabs auch ....

Es gab noch viele weitere Pilze, die ich hier nicht zeigen möchte, da häufig und schon oft gezeigt. So kamen wir noch an diversen Tintlingen vorbei (vermutlich etwas aus dem Coprinellus micaceus-Kreis).

Zudem gabs noch Pholiotina aporos, den wir schon oft gefunden haben in diesem Frühjahr und Melanoleuca cognata, für den selbiges gilt. Ein Portrait hatte ich hier eingestellt.

Zudem noch glibbriges ... aus Zeitgründen habe ich jetzt nicht näher nachgeschaut:

Das Highlight gabs zum Schluss, unter Kirschbäumen fanden wir zahlreiche Fruchtkörper der Fingerhutverpel (Verpa Conica). Ein tolles Erlebnis und ein Erstfund für mich ...

Zählt mal ... das waren aber längst nicht alle ...

Sporen sehr groß mit 23-25x12-14µm, glatt und ellipsoid bis subovoid.

So, ich hoffe der Spaziergang hat euch gefallen. Mal sehen ob ich noch etwas zu den Rostpilzen nachliefern kann.

LG Sebastian