Hallo zusammen,

nun endlich hat doch die Pilzsaison merklich begonnen und auch wenn allerorten das schlechte Pilzjahr beklagt wird zeigen sich doch nun mehr und mehr Pilze. In den letzten Wochen bin ich kreuz und quer durch die Kalkeifel gefahren, quasi bei jedem Wetter und konnte dabei schöne Funde machen. Auch Erstfunde waren für mich dabei.

Den Satansröhrling hatte ich mir vorgenommen dieses Jahr zu finden, doch er versteckt sich nach wie vor erfolgreich vor mir. Nun ja, die Saison hat ja gerade erst begonnen. Vielleicht wird es noch was.

Aber nun zu den Funden:

Starten möchte ich mit einem Erstfund für mich:

01 Amanita ceciliae - der Riesen-Scheidenstreifling. Wirklich ein stattliches Exemplar mit über 20cm Höhe und den typischen Merkmalen. Grobe dunkle Schollen auf dem Hut, keine richtige Scheide, eher pulverige Velumreste, die in Gürteln um die Stielbasis ziehen.

Weiter gehts mit einem wunderschönen 02 Polyporus umbellatus - Eichhasen, vor dem ich ob seiner Schönheit eine ganze Zeit staunend verweilte:

Es gab zahlreiche Täublinge und auch da Erstfunde

03 Russula amarissima - der bittere Zinnobertäubling, der seinem Namen alle Ehre machte und wirklich äußerst bitterlich im Geschmack war, auch ziemlich prompt. Zudem zeigt der Pilz ein starkes bräunen an den Lamellen und auch am Stiel, welches wohl recht typisch für die Art sein soll. Ein Einzelexemplar:

Guajak ziemlich prompt dunkelblau-grün

Gefreut habe ich mich weiter über

04 Russula rubra - der scharfe Zinnobertäubling, der ebenfalls seinem Namen alle Ehre macht und eine deutliche Schärfe zeigte. Imposant fand ich den total samtigen Hut.

Ebenfalls leider nur ein (angefressenes) Einzelexemplar, aber eben auch ein Erstfund für mich:

Lamellen frei wirkend

Neben zahlreichen 05 Russula olivacea an vielen Stellen

gabs auch noch eine 06 Russula pseudointegra - den ockerblättrigen Zinnobertäubling, der auch nach einer Minute keinerlei Reaktion auf frisches Guajak zeigte:

Es gab auch noch andere Täublinge, z.B. Frauentäublinge in lila und grün ... man kann nicht alles zeigen ...

Auch bereits aufgetaucht ist 07 Entoloma sinuatum - der Riesenrötling mit seiner stattlichen Erscheinung und seinen gelben Lamellen:

Auch schon da 08 Tricholoma luridus - der graublättrige Ritterling

Auch ein wunderschöner Hexenring von

09 Hygrophorus nemorensis - dem Waldschneckling, mit mehligem Geschmack

Schön fand ich auch diesen Neufund für mich

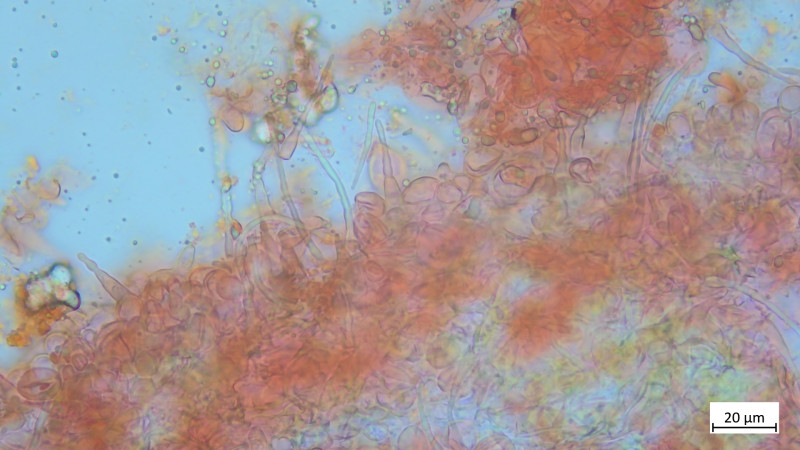

10 Pholiota tuberculosa - der krummstielige oder rötende Schüppling ... passt beides, die Knolle am Fuß hatte ich im Feld leider nicht richtig überprüft (siehe Namensgebung tuberculosa)

Rötend

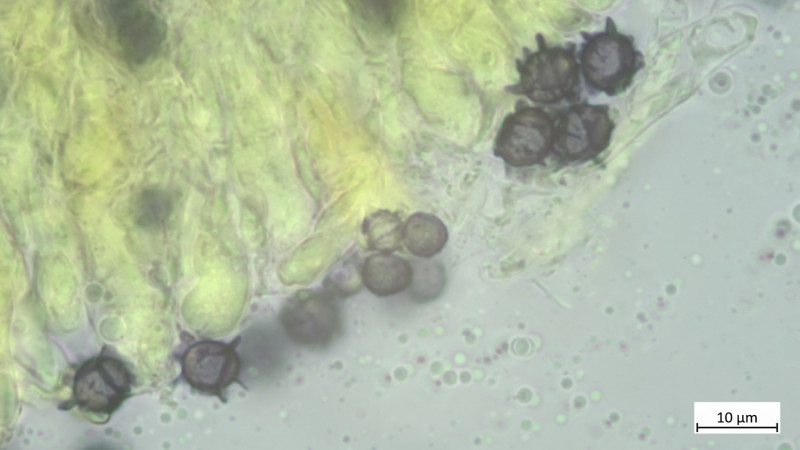

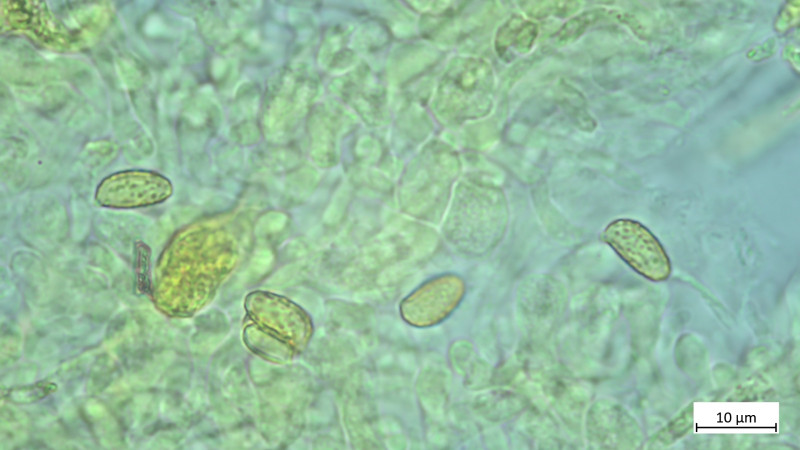

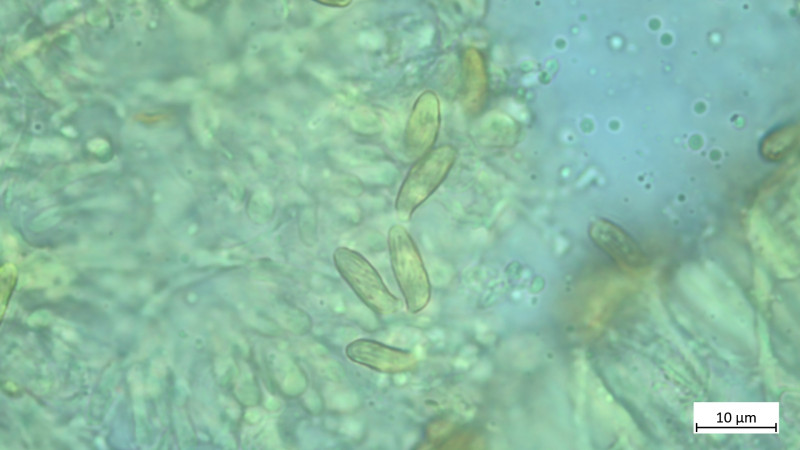

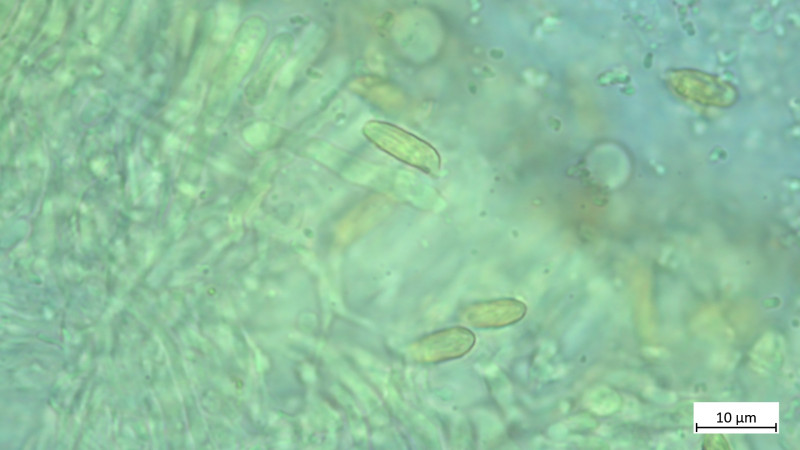

Sporen: 6,8-7,9 µm (av. 7,4 µm, SD 0,3 µm) x 4,0-4,6 µm (av. 4,3 µm, SD 0,2 µm); Q = 1,6-1,9 (av. 1,7, SD 0,1)(n = 11)

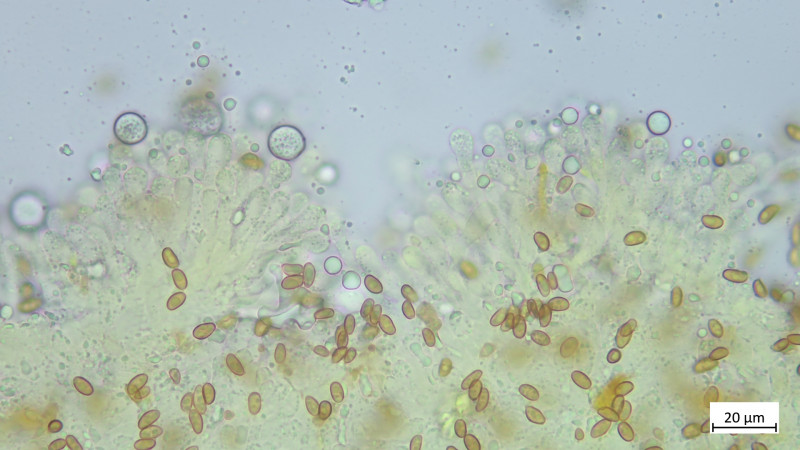

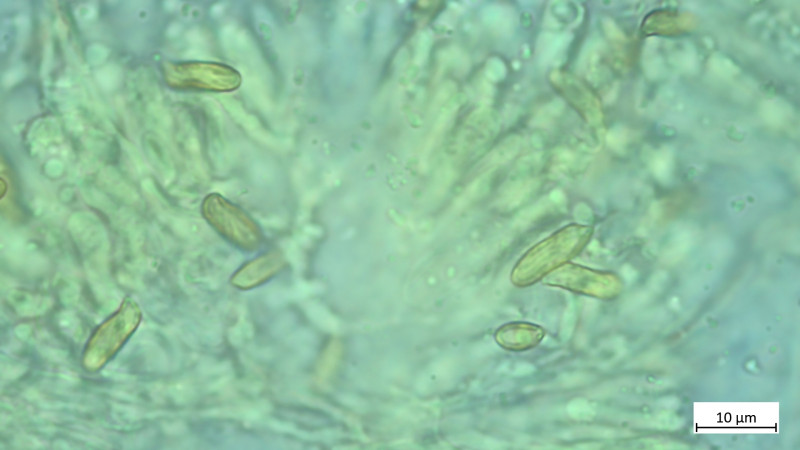

Cheilos in Büscheln, kopfig

Natürlich gabs auch Röhrlinge, vorletzte Woche explodierten die

11 Boletus reticularis - Sommersteinspilze, zuletzt schon wieder am vergehen und vergammeln. Aber hier so ein schönes Exemplar gehört einfach mal abgelichtet:

In größeren Mengen zeigt sich 12 Butyriboletus appendiculatus - der Anhängselröhrling. Den konnte ich an unterschiedlichsten Standorten quer durch die Kalkeifel finden:

Neben diesem Fruchtkörper zeigte sich ein weiterer und man sah, wie groß die auch werden können:

Gefreut habe ich mich über einen Hexenring mit zahlreichen kleinen und frischen Fruchtkörpern, hier ein Ausschnitt

2m weiter

und auch zum Hexenring gehörend:

Und ein weiterer Standort:

Nun ja, viele möchte ich gar nicht zeigen, weil sie auch bereits sehr angegriffen waren.

Das galt leider auch für 13 Imperator luteocupreus - der gelbhütige Purpurröhrling, der an mir bekannter Stelle lediglich zwei kleine und stark angefressene, im Grunde wenig ansehnliche Fruchtkörper zeigt.

Schade, denn es ist im Grunde ein schöner Pilz:

Auch 14 Rubroboletus rubrosanguineus - den weinroten Purpurröhrling gab es nur stark angefressen. Ich habe mich dennoch über einen neuen, mir bisher unbekannten Standort gefreut.

Der hier wuchs wirklich so, er ist fest im Boden verankert:

Ob es seinem Nachkommen (einem Winzling direkt daneben) besser ergehen wird?

Dieser Geselle von einem anderen Standort hatte etwas von "Apfelkriepsch":

Auch noch zu finden 15 Aureoboletus gentilis - der goldporige Röhrling mit salziger Huthaut

Und wenn sie so wunderschön im Abendlicht daherkommen, muss man auch

17 Neoboletus erythropus - den flockenstieligen Hexenröhrling ablichten

Es gab auch in Mengen Leccinum ...

18 Leccinum pseudoscabrum - den Hainbuchenraufuss (viele, aber zuletzt auch viele alte Exemplare)

... und Hemileccinum ...

19 Hemileccinum impolitum - der fahle Röhrling, nicht blauend und mit kräftigem Geruch nach Medizinschrank. Ich finde Hemileccinum aufgrund der Stielzeichnung sehr passend.

Auch 20 Caloboletus radicans - der wurzelnde Bitterröhrling darf natürlich nicht fehlen, zu diesem muss man glaube ich nicht mehr viele Worte verlieren:

Es gab auch noch kleine und ebenfalls angefressene Exemplare des Schönfussröhrling, die erspare ich euch jetzt mal.

Ein eigenes Kapitel für sich sind auch die Milchlinge gewesen. Lactarius acris hatte ich ja neulich schon gezeigt, auch dieser noch zu finden, aber noch soviel mehr

z.B. 21 Lactarius azonites - der rauchfarbene Milchling, dessen Milch nur im Zusammenhang mit dem Fleisch, aber nicht isoliert rosa färbt:

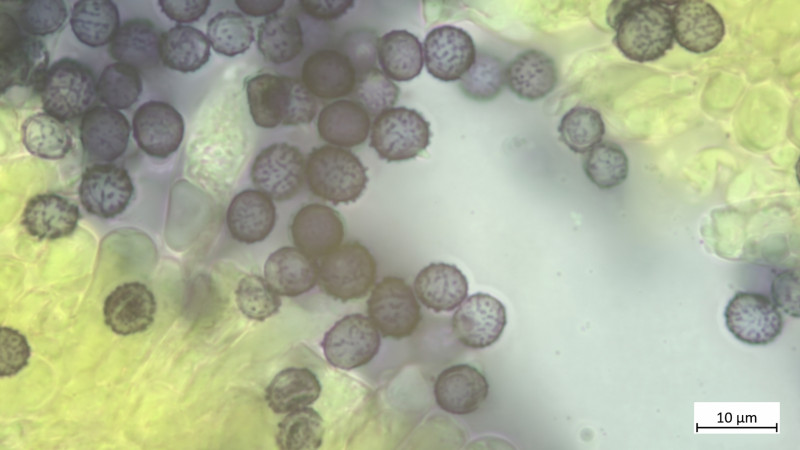

Sporen

22 Lactarius camphoratus - der Kampfermilchling, den ich mittlerweile getrocknet habe und mit dessen kräftigen Maggiduft man jetzt ein Jahr Leute in Erstaunen versetzen kann. Immer schön auf Pilzausstellungen, wie wir sie auch dieses Jahr wieder in Neuwied veranstalten werden.

Sporen

23 Lactarius romagnesii - der dunkle Korallenmilchling, ein Kalkliebhaber

Sporen

Im Vorbeigehen 24 Lactarius pallidus - der falbe Milchling

Außerdem wie ich lernen durfte

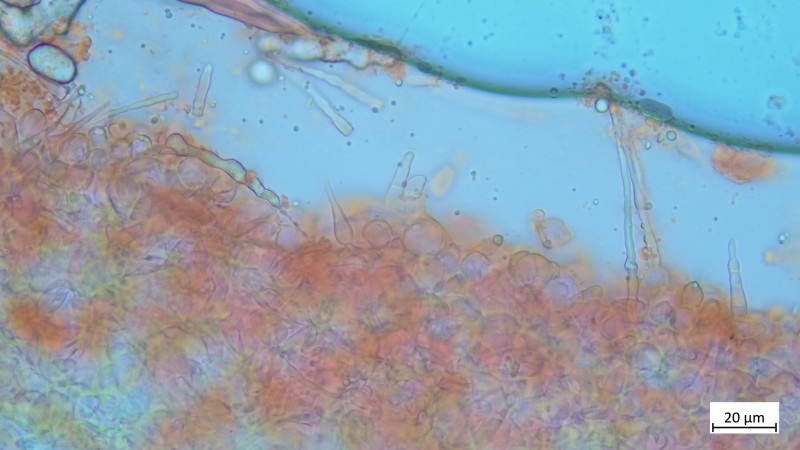

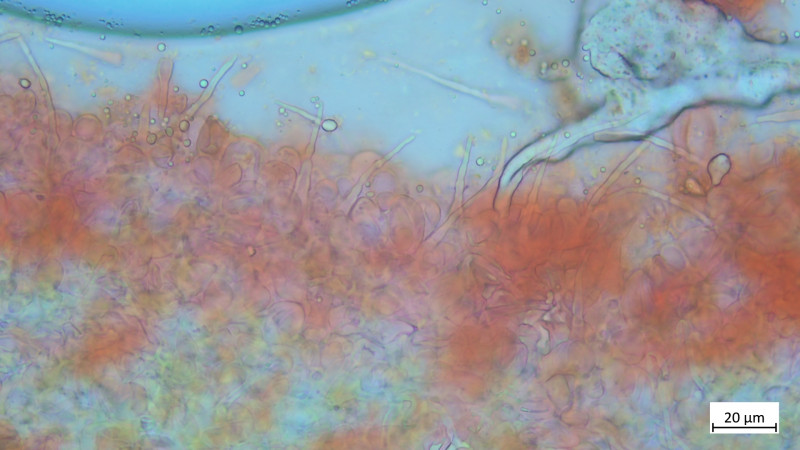

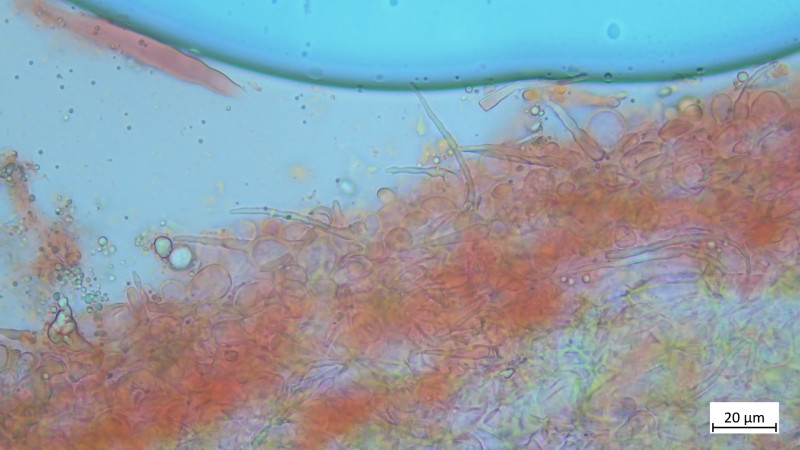

25 Lactifluus oedematopus - einer der Milchbrätlinge, der sich aber von Volemus durch die kurzen Huthauthaare unterscheidet:

Huthaut in Kongorot

Noch so ein eigenes Kapitel sind die Korallen

26 Ramaria formosa - die dreifarbige Koralle

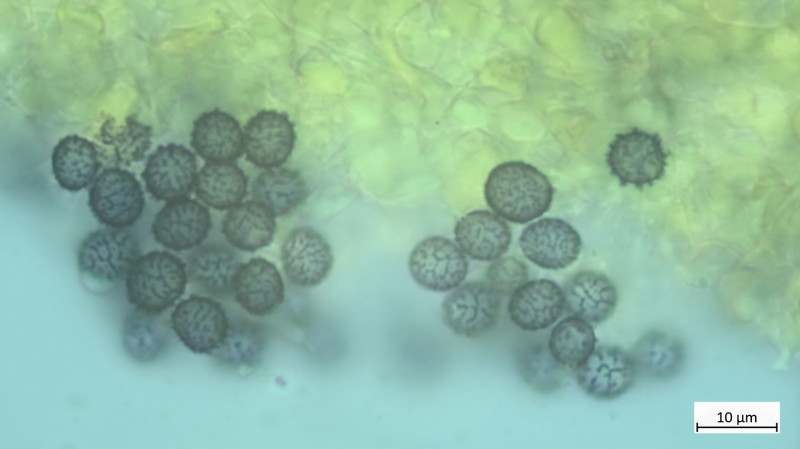

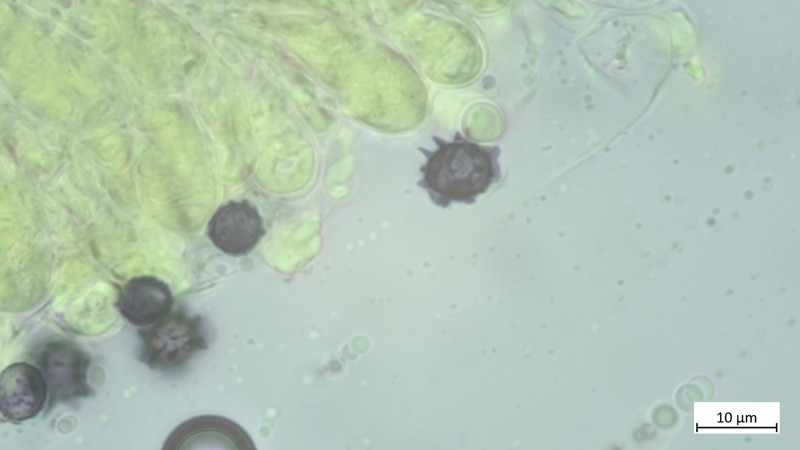

Sporenbild:

27 Ramaria rubripermanens - die rosaspitzige Koralle

Sporenbild

An die nächste schreibe ich mal vorsichtig

28 Ramaria flava cf - die gelbliche Koralle.

Sie zeigt ein flaches Sporenornament, aber mit den gelben ist es gar nicht so einfach, da gibts doch einiges zu verwechseln und ich müsste mir erst durch eine intensive Beschäftigung mit den Arten Sicherheit verschaffen

Sporenbild

Auch bei der nächsten bin ich mir unsicher, habe zu der auch keine schönes Foto (wie ich überhaupt vieles nicht bearbeiten konnte, schon aus Zeitgründen. Man kann einfach nicht alles machen).

Mit dickem dickem Fragezeichen

29 Ramaria flavobrunnescens cf cf. - die gelbbräunende Koralle, welche auch bräunende Spitzen und passend kleine Sporen zeigt, allerdings war der Fruchtkörper jetzt gar nicht sooo klein (beschriben bis 6cm).

So ... und jetzt muss ich an der Stelle einen Cut machen, weil ich das Uploadmaximum für diesen Post errreicht habe. Vielleicht dann ein paar andere Sachen noch in einem zweiten Thread ...

LG Sebastian