Letztes Wochenende waren wir mal wieder zum Pilzesuchen im

Breesener Moor in Nordwestmecklenburg – wir, das sind Torsten Richter (TR),

Vorsitzender des Rehnaer Pilzvereins, und ich (CE), einfacher Freizeitmykologe aus

Lübeck. Mal wieder heißt, wir hatten dieses Gebiet in den letzten drei Jahren

schon 15mal gemeinsam aufgesucht, um die dortige Pilzwelt zu erkunden. Da das

Torfabbaugebiet aktuell immer noch gemanagt wird, führen Änderungen der Wasserstände

und größere Erdbewegungen immer wieder auch zu Änderungen in der Pilzflora. Bisher

gab es bei unseren zwei- bis dreistündigen Exkursionen fast immer ganz besondere

und überraschende Pilzarten zu entdecken – und auch dieses Mal, Ende November bei

feucht-milder Witterung, sollte sich das Breesener Moor wieder als Highlight

und Hotspot für ganz besondere Pilze erweisen!

Breesener Moor im November. Foto: CE

Schon auf dem kurzen Fußweg von der Straße ins Moor fällt

uns rechter Hand ein größerer Bestand

Beinwell auf – Torsten hatte schon im Kopf, was dort vielleicht zu finden sein

könnte. Und tatsächlich, schon nach ein oder zwei Minuten gezielter Suche an

der Basis der Beinwellpflanzen finden wir beide zeitgleich die gesuchte

Kostbarkeit: Hemimycena candida, einen hübschen kleinen Scheinhelmling, der an

Wurzeln von Beinwell wächst.

Hemimycena candida an Beinwell. Foto: CE

Auch die weiteren zweihundert Meter zum Moor sind wir

versucht anzuhalten, weil zum Beispiel links aus der Hecke frische Judasohren

leuchten, ein kräftiger Feuerschwamm zum Anschauen einlädt und an

herabgefallenen Blättern und Zweigen so manche Kleinpilze zu vermuten sind –

aber wir wollen ja weiter, ins Moor, und hoffen dort in speziellen Habitaten

und an besonderen Substraten wieder ungewöhnliche Pilze zu finden.

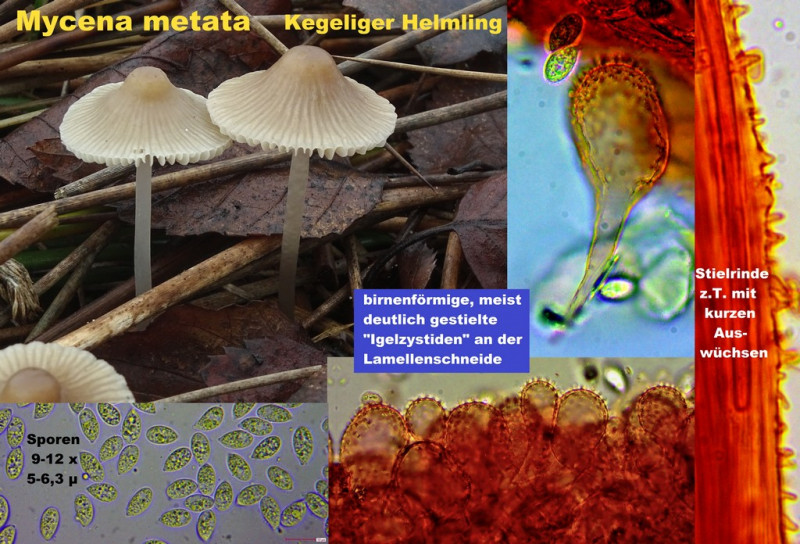

Gleich zu Beginn fallen uns zwischen liegenden Juncus-Stängeln

und auf torfigem Boden scharenweise kegelige Helmlinge auf – die nehme ich zur

näheren Bestimmung mit. Die mikroskopische Untersuchung zu Hause zeigt, daß es

sich tatsächlich um den „Kegeligen Helmling“. Mycena metata handelt. Dessen

igelige Zystiden sind unter dem Mikroskop ein optisches Leckerli !

Mycena metata mit Mikromerkmalen. Fotos: CE

Die überall feucht liegenden Stängel haben aber noch mehr zu bieten: auf alten Juncus-Stängeln

wächst eine Hypocrea, offenbar mit grünen Sporen. Auch diese Arten sind

mikroskopisch sehr interessant, weil sie 16-sporige Asci aufweisen. Nach einem

im Internet gefundenen Schlüssel lande

ich bestimmungstechnisch bei Hypocrea spinulosa. Ob das aktuell so (noch)

stimmt, weiß ich nicht, denn wie so mancherorts hat sich taxonomisch und

artentechnisch bei den Hypocreales in letzter Zeit doch einiges getan!

Hypocrea spinulosa auf Juncus. Foto: CE

Sehr hübsch anzusehen sind im moorigen Gelände die

zahlreichen Torfmoos-Schwefelköpfe Hypholoma elongatum, von denen ich

sicherheitshalber auch einige zur Bestimmung einsammle.

Hypholoma elongatum mit Mikro-Merkmalen. Foto: CE.

Unter den kleineren

Arten erfreuen mich noch auf einem von Torsten aufgehobenen Stängel die Fruchtkörper

des Gemeinen Kugelschnellers Sphaerobolus stellatus.

Sphaerobolus stellatus. Foto: CE.

Als in diesem Moment eine rund 20-köpfige

Wildschweinrotte nahe vorbeigallopiert, haben wir den Eindruck, wir sollten unsere Pilzsuche vielleicht

lieber auf der anderen Seite des Moores fortsetzen.

Während auf der Ferne ein Kolkrabe ruft und ein Seeadler vorüberfliegt,

notieren wir im Vorbeigehen noch „Allerweltsarten“ wie Rotrandigen Baumschwamm,

Violetten Knorpelschichtpilz, Schmetterlingstramete, Grünblättrigen

Schwefelkopf und Dickschaligen Kartoffelbovist. Uner Ziel ist ein größerer,

inzwischen durch Entwässerung fast schon trockengefallener Röhrichtbestand, wo

wir in der Vergangenheit schon öfter tolle Funde gemacht haben. Und auch heute

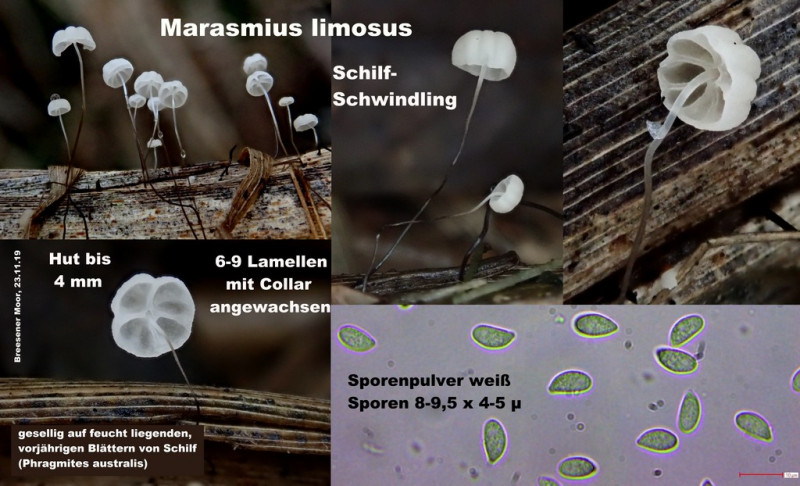

sollten wir nicht enttäuscht werden! Eines der Highlights für mich fand sich

bald an jedem zehnten alten Schilfstängel: dort wuchsen an vorjährigen, feucht

liegenden Schilfblättern in Scharen kleine weiße Schirmpilzchen: Marasmius

limosus, der Schilf-Schwindling, fühlt sich offenbar in genau diesem Habitat

sauwohl.

Marasmius limosus an Schilf. Foto: CE

Ein abschließender Gang durch ein kleines Wäldchen am Ein-

bzw. Ausgang des Moores erbrachte dann noch einmal Arten mit ganz anderen Habitatansprüchen.

Am Waldrand zunächst in größerer Zahl auffällige Lacktrichterlinge, die ich zu

Hause aufgrund der breitelliptisch bis subglobosen Sporen von 6,3-9 x 5,9-6,8 µ

und angedeuteter lila Färbung im Schnitt der Stielbasis vorsichtig als Laccaria

bicolor, den Zweifarbigen Lacktrichterling, ansprechen würde. Ihr könnte euch

ja gerne das Foto hier nochmal anschauen:

Die Sporenmaße führen mich hier zu Laccaria bicolor. Foto: CE

Warum ich nicht gleich darauf kam, daß es sich bei dem

auffallenden weißer, auf der Unterseite zwweifarbigen Porling, der

dachziegelartig an einem liegenden Ast wuchs, tatsächlich um den Zweifarbigen

Porling Gelatopora dichroa handelte, muß ich wohl meiner Vergeßlichkeit zuschreiben

– denn die Art habe ich in der Vergangenheit schon mehrmals gesehen. Als

Torsten mir später den Namen verriet, fiel es mir natürlich gleich wieder ein.

Ich meine, daß diese Zweifarbigkeit schon makroskopisch zumindest einen guten

Hinweis auf die Identität des Pilzes gibt!

Gelatopora dichroa. Foto: CE

Und auch der Name eines weiteren, im Feld eigentlich schon

eindeutigen Pilzes fiel uns beiden erst nachträglich ein: bei der Exidia am

Fichtenstamm handelte es sich um Exidia pithya, den

Teerflecken-Drüsling – bei Trockenheit sieht man von dem nur einen schwarzen

Belag, aber jetzt bei dem feuchten Wetter zeigte er sich sehr schön

aufgequollen.

Exidia pithya. Foto: CE

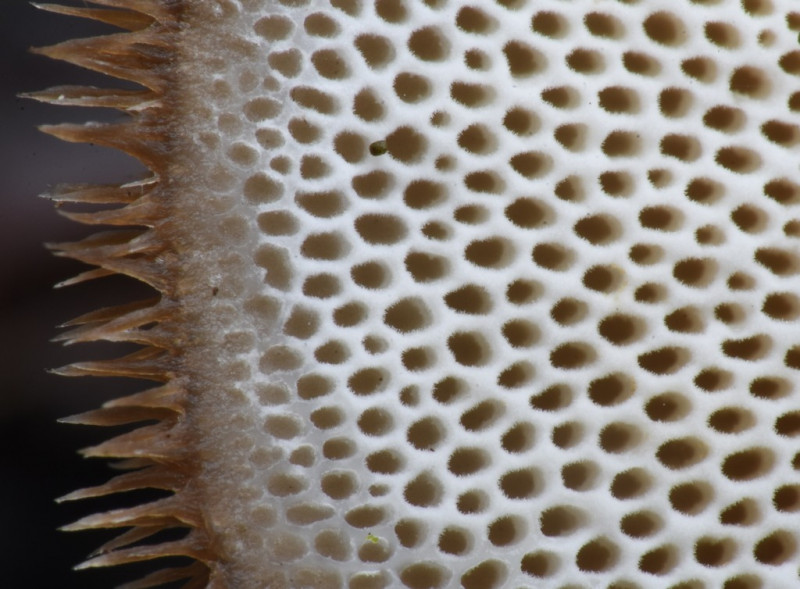

Tja, und das im Wäldchen liegende Totholz erwies sich bei

näherem Hinsehen als alles andere als tot: darauf lebten zahlreiche Arten wie

Mycena speirea, Macrotyphula fistulosa, Chaetosphaerella phaeostroma, der

Winterstielporling Polyporus brumalis und einige andere.

Polyporus brumalis mal in die Poren geschaut. Foto: TR

Torsten, dem es besonders die kleinen Ascomyzeten angetan

haben, findet und bestimmt noch Paorobiliopsis minuta auf harter Birkenrinde.

Paorobiliopsis minuta. Foto: TR

Einige kleine Hutpilze mit kurzem lateralen Stiel kann

Torsten gleich vor Ort als zur Gattung Simocybe gehörig ansprechen. Aber welche

Art? Die Mikromerkmale wie Sporengröße gegen 11 µ, kopfige, an der Spitze maximal

um 6 µ breite Cheilozystiden und das offenbare Fehlen deutlich blasiger

Elemente in der Huthaut führen uns zu Simocybe haustellaris (Simocybe rubi).

Simocybe haustellaris (Simocybe rubi). Foto: TR

Merismodes confusa, der „Wirre Harrschüssselrasen“, läßt

sich nur anhand der Sporenbreite von dem makroskopisch identischen „Gelbbraunen

Haarschüsselrasen“ Merismodes anomala unterscheiden, war also auch etwas für

die Nacharbeit zu Hause.

Merismodes confusa. Foto: CE

Überhaupt kommt die eigentliche Bestimmungsarbeit und viele

Aha-Effekte ja meist erst zu Hause, in den Tagen danach. So schreibt mir

Torsten ein paar Tage später, als die meisten Funde nachbearbeitet und bestimmt

sind, noch von weiteren Knallern: "...habe gerade auf dem Salixast mit Orbilia eucalypti einen Erstnachweis entdeckt: Hyphodiscua theiodeus.... habe ich noch nie gesehen!" Was bei Torsten einiges heißt! Und noch etwas später: "Ich habe gerade noch eine unbeschriebene Art unterm Mikro - aus Breesen natürlich!"

Und dann: „Kein Wunder, wer sammelt in solchen

Biotopen.....nur wir Beide; und dann muß man auch noch die unbeachteten

Substrate beachten..... unsere Wanderung war jedenfalls SUPER.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir

uns verabreden: „Auf nach Breesen!“

Chris (re.) & Torsten (li.) im ehemaligen Torfabbaubereich von Breesen. Foto: TR

Sollte jemand Lust bekommen haben, selbst mal in einem

solchen Biotop zu suchen, können wir das nur empfehlen – man findet jedenfalls

andere Arten, als wenn man immer nur im

Wald und auf der Wiese herumkriecht. Und sollte jemandem in diesem Bericht

bemerken, daß uns ein Fehler unterlaufen ist – gerne gleich heraus damit, denn

wir lernen immer noch dazu. Das ist überhaupt das Großartige an der Mykologie:

daß man sie nie völlig ausschöpfen kann, sondern immer wieder Neues findet.

Chris Engelhardt, Lübeck